【私が税理士になるまで】いつでもどこでも勉強の日々

税理士になるためには、税理士試験5科目に合格する必要があります。税理士試験は科目毎に数百時間の勉強が必要と言われており、勉強の質も大事ですが、勉強量の確保も必要になります。毎年複数科目を受験していたので、一週間の時間割を作成して、起床から就寝まで毎日決まったルーティンで活動するようにしていました。

税理士の体験談

税理士の体験談

税理士になるためには、税理士試験5科目に合格する必要があります。税理士試験は科目毎に数百時間の勉強が必要と言われており、勉強の質も大事ですが、勉強量の確保も必要になります。毎年複数科目を受験していたので、一週間の時間割を作成して、起床から就寝まで毎日決まったルーティンで活動するようにしていました。

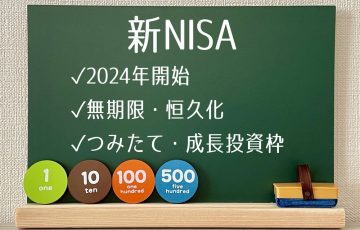

NISA

NISA

2024年1月からNISA制度が大幅に変更されます。お客さまと話をしていると「新しいNISAについて教えてほしい」とのお声を多くいただき、関心の高さが伺えます。

新NISA制度は非課税限度額が増え、非課税の期間も無期限となりますので、今までよりも投資環境が良くなります。

■遺産相続のお話

■遺産相続のお話

アルフレッド・ノーベルといえば、何をした偉人かおわかりになりますか?現在は「ノーベル賞」のイメージが強いのではないでしょうか?実はこれには「遺言」が関係しています。「遺言」を活用することによって、避けられることは「争族」だけではありません。これまでに「遺言書があればよかったのに…」と経験したケースをいくつかご紹介します。

土地家屋調査士の体験談

土地家屋調査士の体験談

なぜ『土地家屋調査士』になったのか…そこに至るストーリーをお伝えしたいと思います。私が『土地家屋調査士』になるために、二つのある言葉がターニングポイントとなって、私の運命を『土地家屋調査士』へ導いてくれました。一つ目の運命の言葉はとある企業の社長様から発せられました。

■終活・老後のお話

■終活・老後のお話

「身近に頼れる家族が居ない場合、自分が亡くなったら誰が葬儀や納骨・後片付けをしてくれるの?」という心配はつきものです。もし、死後の手続きをお願いできる人をあらかじめ見つけておくことができれば、自分が亡くなった後も安心できます。死後の手続きを誰かに生前依頼する契約をすることを「死後事務委任契約」といいます。

弁護士の体験談

弁護士の体験談

弁護士になるためには「司法試験」に合格しなければなりません。当初は漠然と教科書を読み、暗記して試験に臨むことをしていましたが、今考えると間違った勉強方法だったと思います。…というのも、法律は単なる定めではなく、その背景に意味があって定められているものです。

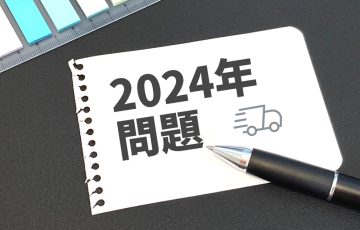

■働き方・会社のお話

■働き方・会社のお話

超少子高齢化と労働人口の減少が加速度的に進む中で、労働環境を見直して生産性を向上させるために、働き方改革関連法が2019年4月から段階的に施行されました。働き方改革関連法とは「労働基準法」、「労働安全衛生法」、「労働者派遣法」などの労働関係法令が同時に改正されましたので、それを総称したのです。

■税金・保険のお話

■税金・保険のお話

そもそも「ふるさと納税」とは、生まれた故郷や応援したい自治体に寄付ができる上、寄付金の使い道を指定でき、その地域の特産品などのお礼の品ももらえる魅力的な制度です。寄付金のうち2,000円を超える部分については所得税の還付、住民税の控除が受けられます。

■終活・老後のお話

■終活・老後のお話

近年、単身高齢者世帯は増加する一方です。しかしながら、老人ホームや賃貸物件へ入居の際は連帯保証人や身元引受人がいないと、契約できないケースがほとんどです。

また、ご自宅で過ごすお元気な方でも、いつケガをするか、いつ倒れるかは予測はできません。

建設業許認可

建設業許認可

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

■税金・保険のお話

■税金・保険のお話

一人暮らしをしていた親が亡くなり、空き家となった家屋を相続等により取得し、売却した場合には一定の要件のもと、譲渡所得から最高3,000万円の特別控除が受けられます。

厚生労働省の「令和4年 国民生活基礎調査」によると、65 歳以上の単独世帯は全世帯の31.8%になるそうです。

トラブル・訴訟

トラブル・訴訟

先日、東京高等裁判所において、「二重国籍」を認めない国籍法の規定が憲法に違反するとして争われた裁判について、国籍法の規定は憲法違反ではないとして、原告の請求を認めないとの判決が言い渡されました。

今回は、国籍全般や二重国籍の問題について見ていきたいと思います。