副業・兼業を政府が促進…企業はどんな対応が必要?

今年1月、副業・兼業について、企業や働く方が現行の法令のもとでどういう事項に留意すべきかを まとめたガイドラインが厚生労働省から公表されました。

遺言信託

遺言信託 社会保険

社会保険 お役立ち情報

お役立ち情報 住宅ローン控除

住宅ローン控除 住宅ローン控除

住宅ローン控除 ライフプラン

ライフプラン お役立ち情報

お役立ち情報 お役立ち情報

お役立ち情報 労務管理

労務管理 労務管理

労務管理 ライフプラン

ライフプラン 税務申告

税務申告 相続対策

相続対策 消費税

消費税 労務管理

労務管理 労務管理

労務管理 労務管理

労務管理

今年1月、副業・兼業について、企業や働く方が現行の法令のもとでどういう事項に留意すべきかを まとめたガイドラインが厚生労働省から公表されました。

税務申告

税務申告

平成28年1月より相続税の改正が行われたことにより「新聞・雑誌・ニュース」などで相続税対策について取り上げられることが多くなった気がしますが、日常生活をする中で相続税について身近に感じることはあまりないと思います。ですので、親族に万一のことがあり亡くなった時には「何をどうすればいいの?」となったりします。

税務申告

税務申告

保証人、連帯保証人になることにはちょっと考えてしまうことが多いと思いますが、自分ではそのつもりがなくても、「お父様が亡くなって土地建物を相続で取得したら、お父様が誰かの連帯保証人になっていた」…なんてことがあるかもしれません。もしも、保証人等になって自分が債務を弁済しないといけなくなった時に、「自分の家をやむを得ず売却してその資金を弁済に充てる」ということが起こるかもしれません。弁済が終わって、ひと息つくと、忘れていけないのが「確定申告」です。

税務申告

税務申告

近年、サラリーマンで給与をもらいながら副業をしている人が増えてきました。政府は「働き方改革」の柱の一つとして正社員の副業や兼業を促す方針を打ち出し、企業が就業規則を定める際の参考に使用できる厚生労働省「モデル就業規則」の副業・兼業禁止規定を年度内にもなくし、「原則禁止」から「原則容認」に転換する指針を発表しました。ここ数年で大手企業を中心に副業を積極的に認める会社も出てきています。

相続対策

相続対策

信託法に基づいた個人レベルでの財産管理の手法として「家族信託」は最近ものすごく注目されてきています。 「信託」とは誰かを信じて財産を預け、目的を決めて管理や運用・処分をしてもらうことです「信託銀行」はプロとして財産を預かり、大変高額な報酬を得ているわけです。 でも10年程前に信託法の改正が行なわれてプロでなくても、 個人での信託ができるようになりました。

社会保険

社会保険

給与計算で所得税額を算出する場合に、二ヵ所以上から報酬が支払われている時は、「主」となる事業所は源泉徴収額表の「甲欄」から、「従」となる事業所は「乙欄」からそれぞれの会社が所得税を控除して納付します。では、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)はどうでしょうか?「主」たる会社を管轄する年金事務所に対し、「従」たる会社から支給されている報酬額も一緒に申告します。そして、合算した報酬額の割合に応じて各々の会社が社会保険料を納付します。

労務管理

労務管理

技能実習適正化法が平成29年11月1日に改正施行されました。これにより、外国人技能実習生の実習期間が「3年」から「5年」に延び、受け入れ人数の枠も広がりました。特に、技能実習の職種が「77種類」に拡大され、初めての対人サービスである「介護」が加わります。

民法

民法

購入した商品に欠陥があった場合、消費者は売り手にどのような対応を求めることが出来るのでしょうか?

現行民法ではこういったケースは、契約の解除か損害賠償請求(返品して代金を返してもらったり、修理代をメーカーに請求する等)の他に規定がありませんでした。

税務申告

税務申告

医療費控除は一年間の家族の医療費の自己負担額合計が、10万円以上の時にその金額から10万円を差し引いた金額を所得から控除できるという税制です。結構、多くの方が「うちは滅多に病院にかからないから医療費控除はだめだね」と決め込み病院の領収書や医薬品を買った時のレシートを取っておかない方が多いようです。

民法

民法

120年ぶりの民法の改正案が国会で成立しました。 民法改正の内容は多岐に渡りますが、今回は定型約款について取り上げようと思います。

相続対策

相続対策

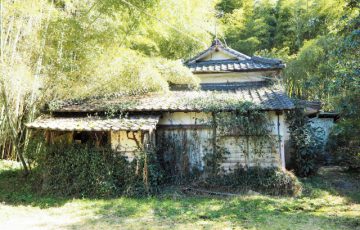

今回は、私もこの空き家のことについてお話ししてみたいと思います。 親が住まなくなってもうすでに何年も空き家になってしまっており、自分も兄弟も含め実家に戻り居住する可能性はないので、 「早く何とかしたいがどうしたらよいでしょうか」というご相談を今年は頻繁にいただきました。 このような問題を抱えていらっしゃる方がとても多いようです。 空き家のどういうことがまずいのかというと、まず家というものは人が住まなくなるとすぐに変化を来します。

税務申告

税務申告

近年、空き家の割合は増加傾向にあり、今後も増え続けると予想されています。 空き家が適正に管理されないまま放置されると、景観の悪化を及ぼすだけではなく倒壊や放火などの危険性も高まるため、現在社会問題となっていることはみなさんもご存知かと思います。 このような背景から空き家の有効活用を促し、新たな空き家の発生を抑えるため、平成28年度の税制改正により「空き家の譲渡所得の3,000万円控除」という制度が作られました。