【物価上昇】食費高騰でも無理をしない食費節約術

お米も高いですし、スーパーに買い物に行くと数年前と比較して高くなったと思うことが増えました。食費が増えたからと言って食料品を買わないわけにはいきませんし、安いものばかり食べて栄養が偏り、病気になってしまったら元も子もありません。値上げが続く中でできる食費の節約術を考えていきましょう。

ライフプラン

ライフプラン

お米も高いですし、スーパーに買い物に行くと数年前と比較して高くなったと思うことが増えました。食費が増えたからと言って食料品を買わないわけにはいきませんし、安いものばかり食べて栄養が偏り、病気になってしまったら元も子もありません。値上げが続く中でできる食費の節約術を考えていきましょう。

NISA

NISA

2024年1月から新NISA制度がスタートしました。7月中旬までは日米株式共に順調に推移しており、今年からNISAを始めた方も損益状況はプラスで推移していたと思われますが、大幅な下落があり、始めて損益状況がマイナスになった方が多かったのではないでしょうか。

マネープラン

マネープラン

一般的に住宅ローンは35年でローンを組む方が多いので、30歳以上の年齢でローンを組むと、一般的な定年年齢の65歳を超えます。定年前までにローンを完済するには繰り上げ返済が必要となり、まとまったお金を返済しないといけません。「定年までにローンを終わらせたい」という話もよく伺います。

ライフプラン

ライフプラン

FPの資格は3級、2級、1級とあり、それとは別にAFP、CFPという資格があります。私は大手生命保険会社に勤務しながらFP2級とAFPの資格を取りました。また、FP業務に付随する資格として生命保険募集人、損害保険募集人、証券外務員の資格が必要でしたので、続けて取得しました。

ライフプラン

ライフプラン

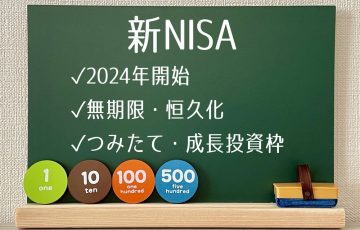

2024年1月からNISA制度が大幅に変更されます。お客さまと話をしていると「新しいNISAについて教えてほしい」とのお声を多くいただき、関心の高さが伺えます。

新NISA制度は非課税限度額が増え、非課税の期間も無期限となりますので、今までよりも投資環境が良くなります。

ライフプラン

ライフプラン

自動車保険の加入率は共済を含めると90%近くになっており、自賠責保険と一緒に加入する方がほとんどです。自動車保険には様々な特約があり、そのうちの一つに「弁護士費用特約」があります。どのような特約なのか分からない方も多く、保険料を安くするために補償の対象外にしてしまうケースもあると思います。

ライフプラン

ライフプラン

大学進学を機に一人暮らしを始めて一か月が経過…。何かと楽しい一人暮らしでありますが、自由にお金を使ってしまうとあっという間にお金が無くなってしまいます。まずはこれから一人で生活していく上でどのくらいお金がかかりそうなのか、しっかり把握しておきましょう。

マネープラン

マネープラン

ここ数年、お客様と面談していて「運用に興味がある」と言う人が増えたと感じています。今まで運用に興味がなかった人からも「NISA、つみたてNISA、iDeCo(イデコ)ってどうなんですか?」と質問されます。また、昨今では職場を通じてNISAを利用する方も増えてきております。

節電

節電

ウクライナ情勢、円安、新型コロナウイルスの影響等もあり、様々な商品の値上げが進み、例年にない物価高の状態が続いております。物価高が続く中、寒い季節となり、暖房を使う機会が増えてきましたので、今回は「節電」をテーマにお伝えします。

ライフプラン

ライフプラン

景品表示法は、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。この法律は、商品やサービスの取引に関連して、不当な景品の提供や不当な表示により、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するようなことを防止し、一般消費者の利益を保護することを目的としています。

家計の見直し

家計の見直し

今年は例年になく物価上昇が続いており、今後も物価の上昇が続くことから、家計のやりくりに困っているご家庭も多いのはないかいと思われます。そんな中、6月30日からマイナポイント第2弾がスタートしました。マイナンバーカードを作っていなければこの機会にマイナンバーカードを作ってみましょう。

光熱費

光熱費

今年に入り、電気、ガス、水道、食料品、ガソリン代など、私たちが生活していく上で必要となる生活費の値上げが続いています。

ウクライナ情勢、円安が続いていることもあり、今後も値上がりが続いていくと想定されます。

夏に向けて、ますます生活費が高くなっていく季節となりますので、どのような対策があるのか考えてみたいと思います。