当事務所の扱いも多く、みなさんの関心も高い「相続」について初歩的なところから簡単にご説明します。

まずは「相続人」と「相続分」について。

「配偶者」(亡くなった方の戸籍上の夫・妻)は常に相続人となります。

次に、亡くなった方の「子」が相続人となります。

「配偶者」と「子」がいる場合の法定相続分(法律上の取り分)は…

配偶者が2分の1

子が2分の1です。

子が何人かいる場合は、2分の1を等しく分けます。

尚、子が先に亡くなり孫がいる、などの場合は「代襲相続」で孫が相続人になります。

子がいない場合、亡くなった方の「直系尊属」(親など)が相続人となります。

「配偶者」と「直系尊属」がいる場合の法定相続分は…

配偶者が3分の2

直系尊属が3分の1です。

子も直系尊属もいない場合、亡くなった方の「兄弟姉妹」が相続人となります。

「配偶者」と「兄弟姉妹」がいる場合の法定相続分は…

配偶者が4分の3

兄弟姉妹が4分の1です。

実際は遺言があったり、各々が「特別受益」「寄与分」の主張をしたりして、変更が加わることもありますが,出発点は上に書いたとおりです。

そこで相続が発生すると、まずは戸籍謄本など集めて「相続人」が誰かを確認することになります。

「そんなの戸籍を確認しなくても分かる」と、お思いの方もおられるでしょう。

しかし稀にですが、親御さんが再婚の事実をお子さんに話しておらず「異母兄弟がいてびっくり」、というケースがあります。

さらに珍しいケースですが、お兄さんが亡くなって戸籍を確認すると「謎の外国人と結婚していた」、なんていうこともありました。

すなわち相続の出発点は「戸籍の確認」となるわけです。

投稿者プロフィール

- 当事務所はさまざまな分野の法律紛争に対応しておりますが、案件としては相続事件がやや多めになっております。相続対策は早いほど効果的。気になることがある方は一度ご相談ください。平成25年4月 当事務所の弁護士たちで、東洋経済新報社より『新版 図解 戦略思考で考える「相続のしくみ」』を上梓しました。事務所は、アクセスの良い銀座一丁目駅にあります。まずはお問い合わせください。

最新の投稿

デジタル遺言2025年12月12日【デジタル遺言】実用化の前に知っておきたい法務省案

デジタル遺言2025年12月12日【デジタル遺言】実用化の前に知っておきたい法務省案 相続人不存在2025年8月28日【相続人不存在】財産を引き継ぐ人が誰もいなかったら?

相続人不存在2025年8月28日【相続人不存在】財産を引き継ぐ人が誰もいなかったら? トラブル・訴訟2025年4月24日【未成年者取消権】子どもが知らないうちにゲーム課金してたら?

トラブル・訴訟2025年4月24日【未成年者取消権】子どもが知らないうちにゲーム課金してたら? 特別寄与分2024年12月23日【特別寄与料】献身的な長男の妻に遺産を取得させる方法

特別寄与分2024年12月23日【特別寄与料】献身的な長男の妻に遺産を取得させる方法

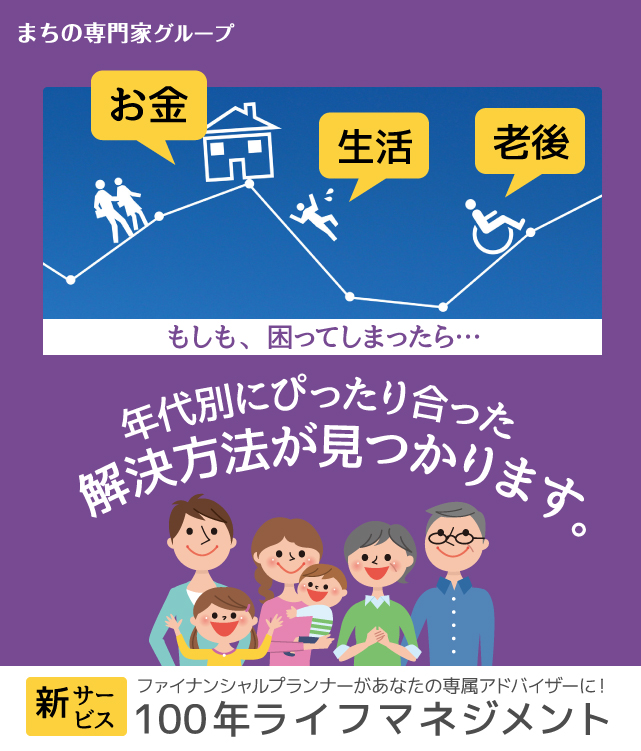

100年ライフマネジメント

月々1000円(税込)で専属アドバイザーには何度でもご相談いただけます。